आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना होने जा रही है।

भारत में जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। ब्रिटिश काल में 1881 से 1931 तक नियमित रूप से होने वाली जाति गणना को स्वतंत्र भारत में 1951 की पहली जनगणना में रोक दिया गया था। अब, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की मांगों के बाद सरकार ने अगली राष्ट्रव्यापी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय सामाजिक-आर्थिक नीतियों, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है। आखिरी बार 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के तहत जाति के आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इसके डेटा का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ। आइए, इस मुद्दे के इतिहास, कारणों और महत्व को विस्तार से समझते हैं।

जाति जनगणना क्या है?

जाति जनगणना राष्ट्रीय जनगणना के दौरान व्यक्तियों की जाति के आधार पर आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया है। भारत जैसे देश में, जहां जाति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना का अभिन्न हिस्सा रही है, ये आंकड़े विभिन्न समुदायों की जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और प्रतिनिधित्व को समझने में मदद करते हैं। इनका उपयोग आरक्षण नीतियों, सामाजिक न्याय कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने में किया जा सकता है।

जाति गणना का ऐतिहासिक परिदृश्य

जाति गणना का इतिहास भारत की सामाजिक और राजनीतिक यात्रा को दर्शाता है। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:

- ब्रिटिश काल (1881-1931): ब्रिटिश प्रशासन ने 1881 से 1931 तक हर दशक में जाति गणना की। इसका उद्देश्य भारत की जटिल सामाजिक संरचना को समझना और शासन को सुगम बनाना था। इन जनगणनाओं में जाति, धर्म और व्यवसाय के आधार पर विस्तृत जनसांख्यिकीय आंकड़े जुटाए गए।

- स्वतंत्र भारत में बदलाव (1951): 1947 में आजादी के बाद, 1951 की पहली जनगणना में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को छोड़कर अन्य जातियों की गणना बंद कर दी। सरकार का मानना था कि जाति पर जोर देने से सामाजिक विभाजन बढ़ेगा और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचेगा।

- 1961 का निर्देश: 1961 में केंद्र सरकार ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची तैयार करने के लिए अपने स्तर पर सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। यह कदम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए कल्याणकारी नीतियों की मांग के जवाब में उठाया गया, लेकिन राष्ट्रव्यापी जाति गणना नहीं हुई।

- मंडल आयोग (1980): मंडल आयोग की सिफारिशों ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की, जिससे जाति गणना की मांग फिर से तेज हुई। सटीक जातिगत आंकड़ों की कमी ने ओबीसी की पहचान और उनकी आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल बना दिया।

- SECC 2011: 2011 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार ने सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराई, जो 1931 के बाद पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास था। हालांकि, इसके आंकड़े पूरी तरह सार्वजनिक या उपयोग में नहीं लाए गए, जिसकी वजह से विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने आलोचना की।

- राज्य-स्तरीय पहल: राष्ट्रीय स्तर पर जाति गणना के अभाव में बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर जाति सर्वेक्षण किए। उदाहरण के लिए, 2023 में बिहार के सर्वेक्षण से पता चला कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) राज्य की आबादी का 63% से अधिक हैं।

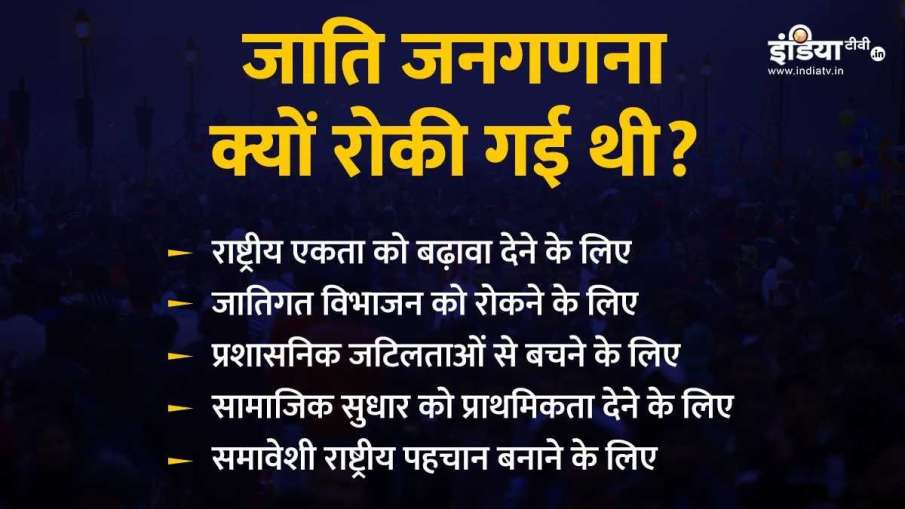

जाति जनगणना क्यों रोकी गई थी?

स्वतंत्र भारत में जाति जनगणना को रोकने के पीछे कई कारण थे:

- राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य: नेहरू सरकार का मानना था कि जाति पर जोर देने से सामाजिक एकता कमजोर होगी और जातिगत विभाजन को बढ़ावा मिलेगा।

- प्रशासनिक जटिलता: जातियों की विविधता और क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण जाति गणना को व्यवस्थित करना चुनौतीपूर्ण था।

- सामाजिक सुधार का दृष्टिकोण: स्वतंत्रता के बाद के नेताओं ने जाति आधारित पहचान को कम करने और समावेशी राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने की कोशिश की।

जाति जनगणना रोकने के कारण।

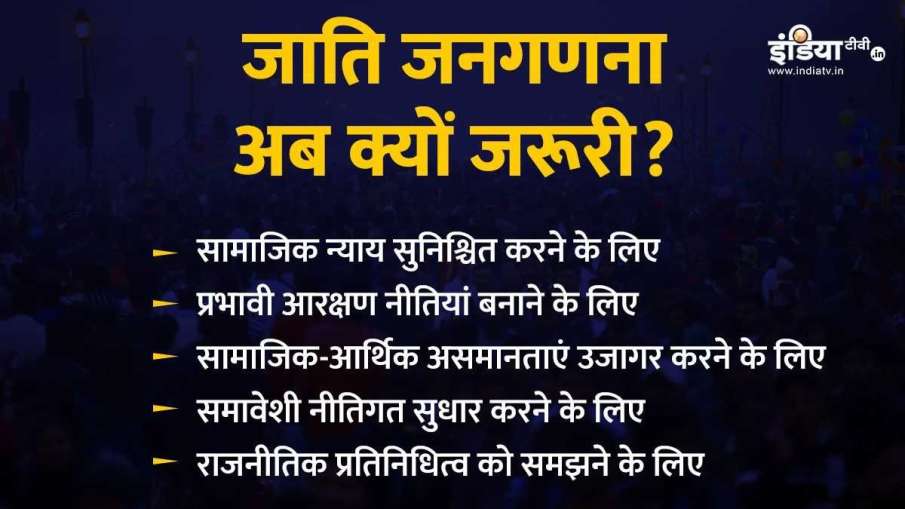

जाति जनगणना अब क्यों जरूरी?

हाल के दशकों में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक मांगों ने जाति गणना को फिर से प्रासंगिक बना दिया है। इसके प्रमुख कारण हैं:

- सामाजिक न्याय की आवश्यकता: सटीक जातिगत आंकड़े शिक्षा, नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण नीतियों को प्रभावी बनाने में मदद कर सकते हैं। हाशिए पर पड़े समुदायों की पहचान और उनके उत्थान के लिए यह जरूरी है।

- नीतिगत सुधार: ‘पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया’ की कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्तरेजा के अनुसार, जाति जनगणना शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में असमानताओं को उजागर करने और समावेशी नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण है।

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: जातिगत आंकड़े राजनीतिक दलों को विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व को समझने और चुनावी रणनीतियों को नया रूप देने में मदद कर सकते हैं।

- राज्य-स्तरीय मांगें: बिहार जैसे राज्यों के सर्वेक्षणों ने जाति गणना की उपयोगिता को रेखांकित किया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग बढ़ी है।

- सामाजिक-आर्थिक असमानताएं: जाति अभी भी भारत में अवसरों और संसाधनों तक पहुंच को प्रभावित करती है। आंकड़ों के अभाव में लक्षित नीतियां बनाना मुश्किल है।

जाति जनगणना इसलिए हो गई जरूरी।

जाति गणना के संभावित प्रभाव

जाति गणना के सामाजिक, राजनीतिक और नीतिगत प्रभाव हो सकते हैं:

- नीतिगत सुधार: यह आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी और लक्षित बनाने में मदद करेगा।

- राजनीतिक रणनीति: जातिगत आंकड़े दलों की चुनावी रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वे विभिन्न समुदायों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे।

- सामाजिक प्रभाव: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह जातिगत पहचान को और मजबूत कर सकता है, जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है। दूसरी ओर, यह हाशिए पर पड़े समुदायों को मुख्यधारा में लाने में मदद कर सकता है।

- शासन में बदलाव: सटीक आंकड़े शासन को अधिक समावेशी और डेटा-आधारित बना सकते हैं।

क्या हैं जाति जनगणना में चुनौतियां?

जाति गणना एक महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हैं। भारत में हजारों जातियों और उपजातियों के कारण वर्गीकरण और मानकीकरण जटिल हो सकता है। कुछ लोग आशंका जताते हैं कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है और जातिगत पहचान मजबूत हो सकती है। 2011 की SECC के अनुभव से यह चिंता भी है कि आंकड़ों का प्रभावी उपयोग न होने पर प्रयास निष्फल हो सकता है। फिर भी, सावधानीपूर्वक योजना और पारदर्शिता के साथ इन चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है, जो सामाजिक समावेशन और नीतिगत सुधारों को बढ़ावा देगा।

अब आगे क्या हो सकता है?

अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करना आजादी के बाद एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। यह सामाजिक न्याय और सभी को साथ लेकर चलने वाले विकास के लिए सकारात्मक है। लेकिन, आंकड़े इकट्ठा करने, उन्हें व्यवस्थित करने और नीतियों में उनके इस्तेमाल जैसे जटिल मुद्दों पर अभी और सोच-विचार की जरूरत है। एकजुट प्रयासों और नई तकनीकों से इन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अगर यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और समुदायों के सहयोग से लागू हो, तो भारत एक समान और निष्पक्ष समाज की ओर बढ़ सकता है। यह कदम सामाजिक समावेशन को मजबूत करने और नीतियों को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

एक संवेदनशील लेकिन जरूरी मुद्दा

जाति गणना केवल एक जनसांख्यिकीय कवायद नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नीतिगत सुधारों से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। यह भारत की सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का एक अवसर हो सकता है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में सावधानी और पारदर्शिता जरूरी होगी ताकि यह सामाजिक एकता को मजबूत करे, न कि विभाजन को बढ़ाए। आगामी जनगणना न केवल भारत के सामाजिक ढांचे को समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि देश समावेशी भविष्य की ओर कैसे बढ़ता है। (भाषा से इनपुट्स के साथ)

Users Today : 16

Users Today : 16 Views This Month : 91

Views This Month : 91